Recientemente, circuló en las redes sociales una noticia falsa sobre la supuesta intención de Spotify de retirar los narcocorridos de su plataforma, bajo el argumento de una “responsabilidad social” que implica el no fomentar la violencia en las regiones más afectadas del país. Aunque rápidamente se desmintió, la viralización del rumor generó un intenso debate público, reviviendo no solo las fuertes críticas que existen hacia este género, sino también su inmenso peso cultural y económico en todo el mundo.

El auge del regional mexicano en la industria musical de México y su creciente popularidad internacional son fenómenos innegables, no obstante este éxito está vinculado a una realidad incómoda: el predominio del narcocorrido apologético como eje central de este género.

Si bien, es cierto que artistas pioneros como Chalino Sánchez, Los Tucanes de Tijuana o Valentín Elizalde ayudaron a definir y popularizar el regional mexicano de manera “orgánica”, su evolución ha estado marcada por una relación compleja con las narrativas del crimen organizado.

En ese sentido, abundan las investigaciones y referencias sobre el impacto del dinero ilícito en la industria musical, que ha generado una concentración de recursos que benefician a ciertos artistas de manera desproporcionada. Esto ha creado un entorno cultural en gran medida artificial, donde creadores auténticos y proyectos emergentes son desplazados por no contar con ese respaldo económico.

Paradójicamente, muchos de los músicos que dominan este mercado tampoco tienen una inclinación estética genuina hacia los géneros que interpretan; a menudo manifiestan preferencias por estilos como el rock clásico, la cumbia, el blues o el jazz, pero encuentran en ciertos géneros lucrativos una vía segura para generar ingresos, moldeando artificialmente tanto sus propias propuestas, como las preferencias del público a través de estrategias de marketing agresivas y mega producciones con financiamiento millonario.

Uno de los casos más notorios es el de Jesús Pérez Alvear, exmánager de artistas como Gerardo Ortiz, Tercer Elemento y Julión Álvarez, quien fue asesinado hace unas semanas en Polanco. Pérez Alvear mantenía vínculos comerciales con Ángel del Villar, otro productor detenido por el FBI en 2022 debido a sus presuntos nexos con el CJNG. Más recientemente, la periodista Anabel Hernández señaló a Peso Pluma como presunto propagandista del cártel de Sinaloa, una acusación que ha circulado desde hace tiempo. Incluso el canal Ocran Leaks también habló recientemente de como se había dado la incursión del narcotráfico en la representación artística y el entretenimiento.

Vale la pena mencionar que la cultura musical, independientemente de este fenómeno, si tiende a reflejar una realidad social, y en este contexto, el narcocorrido se ha consolidado como un vehículo para contar historias de poder, violencia y supervivencia, muchas de ellas exageradas, otras ciertas.

Sin embargo, argumentar que el arte solo está imitando la realidad resulta en un análisis insuficiente. La música también moldea percepciones, valida comportamientos o los puede volver estéticamente atractivos y en consecuencia establecer referencias culturales. El mensaje que transmite tampoco es neutral; su contenido, está cargado de símbolos de poder y riqueza obtenida por medios ilícitos, lo que deriva en un aspiracionismo casi surreal para sectores vulnerables de la población.

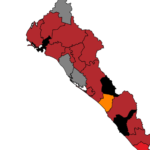

Por otra parte, históricamente, la falta de apoyo cultural institucional y el escaso activismo social en estos temas, especialmente en las regiones del norte de México, ha permitido que esta situación se salga de control. El abandono total que ha sufrido este sector, junto con la ausencia de políticas culturales integrales y la desconexión con las realidades locales, ha creado un vacío que la industria musical ligada al narcocorrido ha sabido llenar con mucha mayor eficacia. Este fenómeno se ve exacerbado por la falta de propuestas culturales que conecten auténticamente con las necesidades y aspiraciones de la juventud, y que, por el contrario, terminan siendo percibidas como forzadas o desconectadas de su contexto.

Este fenómeno no es exclusivo de México, pero su impacto en la construcción del imaginario colectivo es profundo. En sus estudios, Pierre Bourdieu, en El sentido social del gusto, argumentaba que la música popular funciona como una narrativa alternativa que muchas veces compite con los discursos “institucionales” o aquellos que se consideran legítimos dentro del sentido común. De manera similar, Adorno y Horkheimer expusieron en Dialéctica de la ilustración cómo los medios pueden manipular a las masas a través de la industria. Este ha sido el verdadero desafío para los gobiernos y la sociedad civil, que hasta ahora no han logrado crear contrapesos narrativos efectivos para captar la atención de la juventud con la misma intensidad que la industria del entretenimiento lo ha hecho en diferentes facetas históricas.

Tampoco ayuda que las campañas oficiales suelen apostar por programas que promuevan valores tradicionales como el civismo y la cultura política, que con frecuencia fracasan debido a su falta de planificación, o su tono paternalista y simplón, que pareciera más bien una serie de mensajes desligadas de las realidades cotidianas marcadas por la violencia y la precariedad. La desconexión es evidente: muchas de estas propuestas son percibidas como cursis, forzadas y a veces hoscas, pero al final, incapaces de competir con la autenticidad y el impacto emocional que ofrecen las narrativas de los narcocorridos.

Por lo tanto, es urgente replantear la estrategia cultural. No se trata de censurar un género musical, sino de crear narrativas alternativas potentes y genuinas que resuenen en la vida cotidiana de las personas. El arte debe ser visto como un campo de batalla simbólico, y si el Estado y la sociedad civil no logran competir en este terreno, seguirán dejando el espacio libre para que los mensajes de violencia, poder y ostentación sean los que predominen en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones.

En ese sentido, la supuesta prohibición de narcocorridos por parte de Spotify, con su tono casi moralista en la carta apócrifa, suena a mero sarcasmo. Sería como darse un auténtico balazo en el pie, considerando que cerca del 80 % de la música mexicana exportada pertenece al género del regional mexicano. Eliminarla significaría un golpe económico significativo para estas plataformas, y las empresas están para eso: para ganar dinero, no para hacer activismo moral porque a doña Lupe le disgustan los narcocorridos o porque el rockero ortodoxo no los considera música ‘digna’. Pensar lo contrario es, francamente, una percepción muy ingenua.

Sin embargo, este caso ficticio no solo revela la desconexión de quienes promueven estas iniciativas, sino que también nos recuerda momentos históricos de verdadera represión y censura hacia otros géneros musicales a los que nunca se les hizo justicia. Un ejemplo claro es el rock en México durante los años setenta, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, responsable también de la matanza del 2 de octubre, emprendió una activa campaña contra este movimiento, especialmente después del Festival de Avándaro, al considerarlo subversivo y contrario a los valores oficiales.

Bandas emblemáticas fueron marginadas y sus conciertos prohibidos, mostrando que, en este caso, la censura estatal estuvo más impulsada por temores políticos que por auténticas preocupaciones culturales. Estos episodios dejaron una herida profunda en la sociedad mexicana, que ha perpetuado la percepción de que los gobiernos buscan controlar la comunicación con la juventud, e incluso infantilizarla, temiendo que los géneros musicales representen una forma de resistencia o subversión.

El verdadero desafío está en equilibrar la representación cultural y diversificar los apoyos para músicos con propuestas artísticas diferentes, incluso promover la experimentación en este ámbito, evitando así que el éxito dependa de un sistema sostenido por el financiamiento ilícito y el monopolio mediático.

Para desafiar la hegemonía que hoy ostenta el narcocorrido y la narcocultura en general, es necesario crear políticas públicas que no solo fortalezcan la industria musical independiente, sino que busquen transformar el panorama cultural del país. Esto implica la creación de fondos culturales competitivos, el establecimiento de apoyos transparentes y accesibles para producciones musicales, y la descentralización de festivales que favorezcan a las nuevas voces y además hacerlo fuera de los grandes centros urbanos.

Para recuperar ese espacio legítimamente nuestro, es necesario un compromiso verdadero con la diversidad artística, que no solo fomente un mercado musical más culto, sino que construya un ecosistema más justo, inclusivo y verdaderamente competitivo. Depende de todos nosotros.