Por Cruz Antonio González A.

El barrio del Zancudo, donde nací a fines del siglo pasado, era llamado así por la infinidad de estos mosquitos que la habitaban, atacaban como enjambres de abejas por todo el cuerpo justo a la hora cuando uno se disponía a descansar, de esa fiebre de picaduras nadie se escapaba. Por las noches, en algunas casas, quemaban cáscaras de cocos en los patios para espantarlas con el humo espeso que desprende; otros mejor utilizaban pabellones para protegerse de los molestos piquetes y el zumbido que no dejaba de chillar justo alrededor de la cara.

A finales de los 80´s, el Callejón del Zancudo era la colindancia entre la mancha urbana y el monte, justo a la altura del canal donde hoy se encuentra la calle 12 de octubre, una extensa huerta de magos lo rodeaba; una parte de ella pertenecía a la familia conocida como Los Conejos; otra a Don Chilolo, viejo cooperativista de pesca; y una más a Don Genaro.

Todas esas huertas, hasta la ladrillera, la vía de ferrocarril, el canal que atravesaba toda esa área, y del otro costado la Santa Lucía, hasta llegar a la carretera Teacapán, eran nuestros escenarios de juegos. Mucho campo si tomamos en cuenta que los niños y jóvenes de hoy se divierten en la sala con una tablet o el celular. Se jugaba a los bandidos, el clásico “policías y ladrones”, y vaya uno a saber las horas que se duraba para encontrarse en pleno monte.

Se practicaba beisbol con pelota de hule y un pedazo de palo de pingüica adaptado a lo que se conoce como bate. Muy a lo largo se jugaba con manillas y pelota reglamentaria, en esos casos nos brincábamos la cerca de la Secundaria “Dr. Eligio Díaz V.”, no había cristales que obstaculizaran el juego abierto. En este deporte destacaban mucho los hermanos Óscar y Martín, éste último conocido como “Dos Culos” por tremendo trasero que se carga, con el tiempo se fue a vivir a Celaya, cerca de la Isla del Bosque.

Lo que sí jugábamos, y mucho, era el futbol, nos juntábamos una bola hasta de veintitrés vagos de distintos barrios, lo practicábamos descalzos y con apuestas. Era raro el juego que no terminaba en pleitos, o cómo tal equipo corría con la apuesta, o una entrada dura que incitaba a una respuesta directa. Si por casualidad se revisan las piernas de los amigos de esos años notarán las infinidades de cicatrices a causa de patadas y cortes de vidrios. Eran tan sutiles en la manera de meter la pierna que un equipo se autodenominó “Las Hachas”, por algo será, la intención no era pegarle al balón, sino a la pierna.

En una ocasión estábamos jugando, se improvisó con unas porterías de palos de madera clavados en las esquinas, el Rey, uno de los conejos estaba de portero, de pronto alguien tiró y la pelota pegó en el poste, el travesaño se tambaleó y la portería se vino abajo. El poste izquierdo le cayó en la sien, abriéndole con uno de los clavos, hasta la fecha lleva esa cicatriz, pero de la zarandeada que le dio su madre nadie se ha olvidado, mucho menos él.

Ya se ha dicho que Los Conejos tenían su huerta de mangos, en ella habían construido sus casas de palmas, como estaban rodeadas de árboles, los del barrio nos íbamos a jugar allá nomás se cruzaba el canal de concreto que lo dividía. Se colocaban hamacas para saltar, es decir, uno se subía, los otros empujaban hasta tomar cierta velocidad como columpio y se realizaba el salto, quien llegaba más lejos ganaba el juego.

Otro muy típico consistía en amarrar con una cuerda una llanta, y a su vez colgarla del brazo del árbol de mango. El asunto se trataba de darle vuelta a la llanta amarrada con alguno de nosotros arriba, de tal manera que la cuerda se encogía y la llanta se suspendía a cierta altura, una vez en este punto, quienes sostenía la llanta la sueltan, girando hasta desdoblarse, el que saliera menos atarantado se consideraba el ganador.

Y otros juegos similares, como también el construir casas en los árboles, o bajo sus sombras, Jesús, hermano de Cosme era quien mejor sabía hacer estos trabajos. También él fue de los primeros en ir a la pesca, todavía era un mozuelo, pero presumía gallardía y estar más adelantado en esos menesteres. Otros le seguíamos nomás como diversión hasta los Sábalos o La Estacada para sacar jaibas o alguna lisa. Al poco tiempo nos abandonó, dejó de jugar con nosotros, se sentía grande y se sumó a las labores de un adulto, después se comprendió que eso nos esperaba al resto.

El canal que distribuía el agua para la producción agrícola era utilizado para bañarse, se colocaban tablas en las partes conocidas como “tomas de agua” para retener más agua en ciertos lugares que se aprovechaba para disfrutar de mejor manera. En no pocas ocasiones nos íbamos hasta la Madero, porque desde allá salía a la superficie el canal, que en otras partes era subterráneo, desde allá atravesábamos nadando por la colonia Juárez, por la Ampliación Juárez hasta la Santa Lucía, donde cortaba justo a la altura de la vía.

El mote de Conejos viene por la costumbre de parir chamacos por montón, y todos tienen las mismas facciones en el rostro, bueno, las nuevas generaciones ya son diferentes, pero por esos años era fácil de reconocer a la descendencia coneja. En sus rostros se podía identificar el rostro redondo, ojos pequeños y rasgados, sobre todo el color de los mismos; en no pocos de ellos uno eran azules y el otro café; era el sello característico de la familia. Cuando el Rey tuvo su primer hijo le pregunté sobre sus rasgos: -Es conejo, me dijo con alegría. Y soltó un suspiro.

En cuanto a sus casas, a pesar de las huertas, todas eran de ladrillos pegadas con lodo, y el techo de palma, el piso era de tierra, y sólo la casa de Martín tenía techo de concreto en uno de los cuartos y el piso de cemento. Con el paso de los años, la venta de las tierras, el crecimiento de la familia y las necesidades, los hogares fueron cambiando a un mejor estado físico.

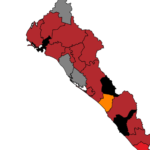

Los Conejos, teniendo tierras sembradas de mango, eran quienes más humildemente vivían. Cuando Doña Chencha estaba entre nosotros, esposa del Ari, las huertas le pertenecían a la familia, una vez abandonado este mundo, empezaron a vender, esa área fue poblándose de casas hace aproximadamente 25 años, ahora ya llegan a la altura de la vía, cerca de la estación de Ferrocarril que conduce a la marisma Los Sábalos, pero también de su lado opuesto, por la Colonia Santa Lucía. Toda esa parte tiene años que se pobló, pero no ha podido pasar el margen de las vías del tren, si bien es cierto el pueblo crece, a falta de oportunidades, ha sido demasiado lento. Ni siquiera la proyección de un proyecto turístico ha entusiasmado para su crecimiento.

Del lado de la calle 16 de Septiembre la urbanización llegaba hasta donde vivía el Profesor Eligio Becerra, oriundo de Nayarit, y buen exponente de la danza regional, frente a la que fue su casa vive Doña Socorro, de una casa a la otra terminaba la calle con un cerco de alambre de púas, pues delimitaba la mancha urbana con la huerta de mangos de Don Genaro, viejito gruñón que asustaba a los de la colonia con un machete porque ingresábamos a su propiedad para robar mangos o jugar futbol en las partes planas de la huerta. Actualmente en esa zona se construyó un Jardín de Niños que en sus inicios eran dos aulas de lámina negra separadas una de otra por un pizarrón y como paredes rodeadas de una cerca de metal que fácilmente se colaban las manos delgadas.

Del otro lado, por la calle Melchor Ocampo, la última casa pertenecía a Chilolo. Las huertas a espaldas de su casa le pertenecían, su casa era visitada con frecuencia porque tenía maquinitas y futbolitos, o simplemente porque se juntaba la juventud de ese barrio a platicar o vacilar.

Entre la 16 de septiembre y la Melchor Ocampo las atravesaba de manera horizontal la Calle Niños Héroes, que cruzaba por el local de la vieja y conocida cantina Don Gallo, hasta la calle Francisco I. Madero.

El barrio en realidad es un callejón, su nombre oficial es Agustín Melgar, uno de los niños héroes que la historia ubica en la defensa del Castillo de Chapultepec contra la invasión norteamericana. Si usted tomaba un taxi y decía al conductor que lo llevara al Callejón Agustín Melgar, le responderá: -¿Me está tomando el pelo?, ¿dónde queda eso? Pero si, en lugar de eso, dijera, llévame a la Cuna de Lobos, rápidamente le entendía la dirección.

Antes de que el barrio cambiara de identidad, existía otra referencia indiscutible, le podía decir al taxista que lo llevara a la vuelta de donde vive El Rico, y listo, se arreglaba el asunto. El Rico o Ricardo era conocido por toda la Colonia y todas las cantinas del municipio. Todavía recuerdo que me decía cuando pasaba por su casa: -Buenos días Crucito, a ver cuándo me visitas, nomás tú faltas. En mi mente de niño inocente, casto y cristiano no alcanzaba a comprender ese “nomás tú faltas”, pero sí recuerdo que algunos amigos de la infancia me decían: “el Rico me dio 20 pesos, a mí 50, y así, sin dar más detalles”.

Desde luego nunca lo visité (mi conciencia sigue estando tranquila), aunque después el Gueyo, amigo de esos años, lo imitaba cuando cantaba en las cantinas con sus muñecas llenas de brazaletes de “oro” el “solamente una vez amé en la vida”. Vivía al lado, así que podía escuchar de todo, y a veces mirar de todo también. Fue de los más despiertos de nuestra generación en todos los sentidos, menos en el estudio, bueno en ese rubro no había que pedirle peras al olmo, el estudio no fue la plataforma para ascender a otros niveles de vida, la dinámica de la colonia y el barrio era anteponer el trabajo a todo porque primero está la boca y después las letras.

A finales de los ochenta se transmitió la novela Cuna de Lobos, para nadie es un secreto el impacto en la forma de hacer telenovelas ni en la calidad del reparto protagónico, en el barrio fue doblemente significativo; el primero por lo que significó la novela (¡oiga, por qué tanta maldad!); el segundo, vino a modificar para siempre, el nombre del callejón.

Siempre tuve la idea (maltrecha por cierto) sobre el nombre Cuna de Lobos con lo relacionado en la novela, es decir, si en la transmisión se dejaba entrever la voracidad entre los propios hermanos para pelearse entre sí por las propiedades a heredar, el barrio era muy similar pero en otro sentido, no había herencia, pero los conflictos eran el pan nuestro de cada día, con todo y eso no se compara con la magnitud que han tomado los problemas de relaciones sociales en el Municipio, éramos unos cachorros.

Cada viernes, sábado y domingo era como asistir a una procesión religiosa, sin tomadera no había vida, y con alcohol no pueden faltar los pleitos. Veía desde la ventana cómo de pronto se llenaba de patrullas de policías municipales, no siempre se llevaban a los involucrados porque para entonces se metían en sus casas. Esa era la constante de cada fin de semana; pleito seguro, aunque al siguiente día, estaban como si nada hubiese pasado, platicando, sonriendo y volviendo a tomar para aliviarse de la cruda.

Dije que tuve esa impresión en la asociación del nombre de la novela con el acuñado al barrio, pero estaba equivocado, al menos eso creo, corren versiones y rumores, no nos vamos a pelear por quién tiene la razón, hace un par de año, guiado por mi curiosidad acostumbrada pregunté a qué se debía el nombre, muy por dentro dándomela de inocente, como no sabiendo la cosa, pero cuál fue mi sorpresa que no fue por los pleitos constantes entre amigos y familiares, sino, porque, y es un elemento que olvidé que en esos años vivía René con su hermana Blanca, esposa del Prieto, en una casa que le rentaban a Doña Chagel.

A René se le conoce mejor como Chacachá, él carecía de un ojo, y en su lugar tenía uno de vidrio o postizo, no recuerdo con precisión, el caso es, en la tomadera, para sacarlo de sus casillas, siendo parte de la carrilla, le decían la Catalina Creel, en alusión al personaje de la novela antes mencionada, pero que no tenía nada que ver con la personalidad de René, quien no tenía maldad, no a esos niveles. La alusión de Catalina Creel bastaba pare encender la mecha, y claro, las discusiones interminables de los hombres, quién era más, quién era menos, quién pescaba más, tomaba más o tenía más mujeres como Pedro Navaja, hijos, casas, esas discusiones muy de borrachos que sólo en Escuinapa son orgullo mientras se encuentra en esa dimensión más allá de lo terrenal.

De modo que todo mundo, exagero un poco, todo Escuinapa, conocía el barrio a través de ese nombre artístico de Cuna de Lobos. Con el tiempo, Catalina Creel, quise decir, René, se dedicó a vender carne disecada de tiburón que conseguía en Teacapán, bastante salada la carne pero que se le vendía bien. Hace muchos años que se desterró del barrio, heredando sólo el inolvidable nombre. Las nuevas generaciones desconocen el origen de lo que son, asumen el nombre de Lobos con cierta autosuficiencia y agresividad, que hasta cierto punto es comprensible, pero no miran qué hubo atrás.

Fue una época donde ni los taxis entraban por miedo a las pedradas o asaltos, a veces ni las patrullas de la policía. Era cuando los Lobos aullaban por las noches, y por la mañana lloraban por la falta de recursos para la comida.

Estamos a finales de los ochenta, y en México como en el mundo sucedieron cosas en el terreno de la economía que tuvo sus repercusiones en toda la aldea global, incluyen en La Cuna de Lobos. Quienes fueron nuestros padres les tocó vivir ese periodo de transición; no sólo se le quitaron tres ceros al peso, también la moneda se devaluó, la producción de pesca fue a la baja, se fue extendiendo el consumo de nuevas drogas, al igual que el consumo del alcohol, las tierras sufrían un proceso de monopolización luego de la reforma al artículo 27 de la Constitución, comenzaron a llegar maquiladoras al sur del estado, la erosión de las relaciones familiares, crisis en los servicios de salud, de educación, y el salario no alcanzaba, máxime si se habla de una colonia que no vivía de una salario mínimo sino de la producción pesquera, en específico del camarón; los esteros se contaminaron, y los productos se sobreexplotaban a causa del crecimiento de la población.

Al mismo tiempo que se modificaba el nombre del barrio, la población se extendía muy lentamente hacia las orillas; las tierras antes de los Conejos eran habitadas por nuevas familias. En esas zonas se diversificaban los juegos de la infancia, todo el monte, baldío, o casa vacía era considerada para el despliegue de travesuras y juegos que van de los saludables a los extremos. No todas las casas contaban con televisor, y quien tenía era en blanco y negro.

Los cambios suscitados a finales de los ochenta penetraron, como la mano invisible de Adam Smith, por todos los rincones del barrio. Para empezar, mi generación, de apenas doce o trece años fue tentada por el mundo de las drogas; surgieron las pandillas, las confrontaciones, el consumo de marihuana, choques al interior de la familia, desintegración, precariedad laboral, migración, muertes.

De quienes crecieron a mi lado, o terminaron en prisión o sumidos en el consumo de drogas o en el cementerio. Ahí quedó esa juventud bulliciosa, alegre, imaginativa, pero que la realidad la fue cercando y cerrando las puertas para su desenvolvimiento en la sociedad.

Si la infancia fue un mundo de alegrías entre juegos y amistades, ese espectro amplio que disfrutamos se ha minimizado a un sillón y un artículo moderno. Pero entre uno y otro punto hay una generación sacrificada, desterrada de sus orígenes que tuvo que trasladarse al norte para buscar mejores oportunidades; una generación perdida.

Lo que llaman progreso, que lleva de la mano la expansión demográfica, el uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, el crecimiento en el consumo de estupefacientes, el aumento de la violencia (es el factor que más sobresale), la desintegración familiar, el empleo temporal y mal pagado, la sobreexplotación del camarón y otras especies, el narcotráfico, la devaluación del peso, el desempleo, la contaminación de los esteros, la destrucción de las arterias de la ciudad, la escases del agua, la crisis política local y nacional, el monopolio de la agricultura en la región, el poco apoyo a las expresiones culturales, la competencia entre los centros comerciales con las tiendas locales, el aumento de la gasolina y los productos de la canasta básica, el consumo desmedido de alcohol, la prostitución en aumento en adolescentes, los limitados espacios de recreación, la corrupción política a nivel de descaro, enriquecimiento mediante especulación, el crédito, la explotación laboral… todo este nuevo contexto de relación social y económica vino a descomponer lo que antes existía, el mundo ha cambiado es cierto, pero no son las bondades que prometieron con la desregulación del Estado, no fue el mundo que se soñó, la idealización se convirtió en un martirio, en una pesadilla, ¿cuándo saldremos de ella?