Hablar de drogas —como si fueran una sola cosa, una única sustancia con un solo efecto— es meterse, de inmediato, en un terreno minado por los prejuicios, el miedo, la ignorancia, el estigma y la desinformación. Es un tema que polariza incluso antes de que empiece la conversación. No obstante, hay algo que se intuye profundamente contradictorio e hipócrita en el modo en que hemos decidido enfrentarlo, es decir: en criminalizar lo que, en esencia, es una expresión más de la conciencia humana.

La palabra “droga” ha sido convertida en enemigo, sin matices. Como si no existieran diferencias entre la marihuana y el fentanilo, entre los hongos psilocibios y la heroína, entre un uso ritual o antropológico y una adicción callejera. Pero en este punto de la historia —tras décadas de guerra, sangre, cárcel y fracaso— es urgente volver a pensar lo que para muchos es lo impensable. Urge, al menos, abrir el diálogo, liberarlo de sus grilletes moralinos y atreverse a imaginar nuevas soluciones, no desde el dogma, sino desde el conocimiento, la historia, la experiencia y la evidencia.

En este contexto, la historia nos ha dejado algunas cosas claras como: la prohibición no ha detenido (ni detendrá) el consumo. Lo ha multiplicado. No ha reducido la violencia, la ha profesionalizado. No ha protegido a las juventudes, las ha empujado hacia mercados clandestinos sin reglas ni garantías. Las ha mitificado y las ha vuelto atractivas a las almas rebeldes y a las expresiones contraculturales y antisistémicas. En realidad podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que “la guerra contra las drogas” se ha convertido en una guerra contra las personas, muchas veces las más vulnerables. Por lo tanto, lo que está en juego no es solo un debate legal, sino una reconsideración profunda sobre cómo nos relacionamos con el cuerpo, la mente, la naturaleza y con nuestras ideas de libertad.

Aquí es necesario detenernos un momento a mirar con otros ojos. No para romantizar el uso de un fármaco en específico, ni para negar sus riesgos, sino para recordar que el deseo de alterar la conciencia es tan antiguo como la humanidad misma. Y que tal vez, en lugar de perseguir ese deseo como si fuese un crimen, deberíamos comprenderlo, acompañarlo y, en algunos casos, incluso celebrarlo. Como para lo que fue siempre.

Dionisio no puede ser encerrado

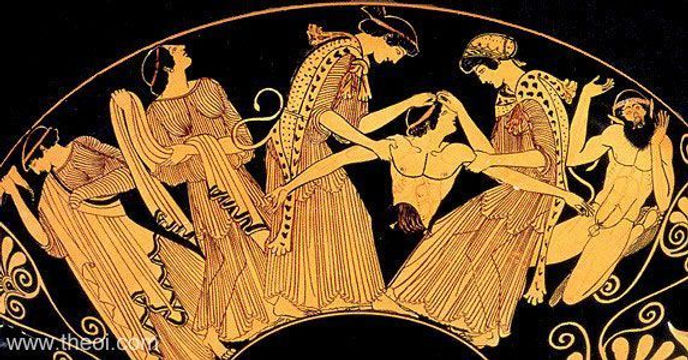

Rastrear, al menos en un sentido filosófico y literario, la historia de la relación humana con la ebriedad, el trance o los estados alterados de conciencia, inevitablemente nos lleva al teatro griego, a la tragedia como forma de conocimiento. Aquí vale la pena rescatar a Eurípides quien en su obra “Las Bacantes”, escrita hace más de dos mil años, nos advierte sobre los peligros de reprimir aquello que no puede ser domesticado: el deseo de salir de uno mismo, de disolver la identidad, de entregarse al éxtasis. Un deseo tan profundo como el de amar, crear o conocer.

La obra, nos habla de Penteo el rey de Tebas, quien representa el orden político, la vigilancia moral, la obsesión por controlar los cuerpos y las creencias, cuando Dionisio, el dios ambiguo, hijo de Zeus y una mortal, juvenil y andrógino, de mirada hipnótica, vestido con pieles y coronas de hiedra, trae con él una fuerza más antigua que la ley: el delirio sagrado. Su llegada a Tebas desata una revolución espiritual. Las mujeres —amas de casa, nodrizas, esposas— lo abandonan todo para seguirlo al bosque. Allí, en lo salvaje, amamantan venados, desgarran animales con las manos desnudas, danzan frenéticas, fuera del tiempo y la norma. No buscan placer carnal, sino liberación: una ruptura con la lógica de la represión cotidiana.

Penteo, escéptico, intenta encarcelar a Dionisio. Cree poder someter a un dios y se disfraza para espiar a las bacantes (las seguidoras de Dionisio), pero pronto es descubierto. Opta por la represión pero esto no apaga el fuego sino que lo vuelve incendio. Penteo es finalmente despedazado por su propia madre, Agave, atrapada en el trance, quien, cuando vuelve en sí, comprende el horror de haber matado a su hijo. No obstante pareciera que a lo largo del texto de Eurípides no se condena el éxtasis; se condena más bien a la soberbia del que cree poder negarlo.

Sin duda, este caso sirve como una gran metáfora sobre las drogas en la actualidad: se les quiere encerrar, censurar, desterrar de las polis. Pero cuanto más se les reprime, más seductoras se vuelven y lo que pudo ser rito, medicina, exploración de la conciencia, se convierte en tabú, crimen o desgracia.

El intento de controlar por medio del poder político lo incontrolable no resuelve el problema, lo envenena y como en la tragedia griega, la negación del éxtasis solo produce muerte. Por ello que el abordar la prohibición de las drogas no es más que la historia de un error que nos deja como enseñanza el que, no es posible controlar por la fuerza lo que solo se puede entender con sabiduría.

Hoy día Las Bacantes resuenan como un recurso literario de lo que fue hace unas décadas el movimiento Hippie y la reacción de Richard Nixon ante esta revolución llena de sustancias peligrosas y comunismo radical.

La guerra no es contra las drogas, sino contra el ingenio humano

También vale la pena decirlo con claridad: no hay evidencia de que estemos viviendo una era de decadencia moral o cultural sin precedentes. La experimentación humana con sustancias psicoactivas no es nueva, ni síntoma de un colapso reciente o de la venida de un escenario futuro distópico como se hace ver en géneros como el cyberpunk o el cybergoth. De hecho, el número y la potencia de los fármacos modernos se han multiplicado no por su aceptación, sino por su prohibición. Como advierte Antonio Escohotado, declararle la guerra a las drogas ha sido, en el fondo, declararle la guerra al ingenio humano.

Auténticamente vivimos una época de amnesia colectiva: hemos olvidado que el “problema de las drogas” es un invento moderno, que no existía en los códigos babilonios, ni en los papiros egipcios, ni entre los griegos o romanos, ni entre los olmecas o mexicas. En todas esas civilizaciones, el uso de sustancias para alterar la conciencia tenía un lugar ritual, cultural, social, médico, espiritual o filosófico. El conflicto como lo entendemos hoy tiene apenas poco más de un siglo de existencia y si queremos comprenderlo a fondo, tal vez lo primero que debamos hacer sea recordar.

Asimismo, la prohibición como la conocemos hoy, empezó con el alcohol en Estados Unidos, y con ella nació la figura del “enemigo invisible”. Un experimento social fallido y sin precedentes, que solo logró enriquecer mafias y aumentar el consumo. Una completa negación de la interacción entre la química humana y la naturaleza externa que es tan antigua como la humanidad misma. No es una desviación: es parte de lo que somos.

De hecho, no hace tanto tiempo, quienes consumían sustancias —desde opio hasta cocaína— eran personas funcionales, incluso respetadas. Escritores, médicos, filósofos, trabajadores. El uso no era tabú ni sinónimo de degradación. Lo que cambió no fue la sustancia, sino el relato que construimos en torno a ella.

El caso de México, vale la pena mencionarse, ya que en 1940, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el país fue escenario de lo impensable: la eliminación de cualquier elemento punitivo ante el consumo de diversas drogas. Por un breve periodo, se permitió el consumo regulado de sustancias psicoactivas con fines médicos y terapéuticos, en un intento por tratar la drogadicción como un problema de salud, no de criminalidad. Fue un experimento audaz, vanguardista para su tiempo, y sin embargo, sepultado por presiones internacionales y el poderío de la moral prohibicionista de los E.U.

Hoy, en un país roto por la violencia del narcotráfico y bajo el eco de una guerra interminable, urge reabrir ese capítulo. Volver a hablar de la legalización no es rendirse ante las adicciones ni promover la evasión, sino asumir una postura adulta y humana frente a una realidad ineludible.

La reciente masacre en un centro de rehabilitación en Culiacán no es solo una tragedia; es un grito que desgarra el velo de nuestra hipocresía colectiva. Si incluso las personas que buscaban reconstruir su vida fueron ejecutadas como si valieran menos que una disputa entre cárteles. Criminalizar el consumo no solo es ineficaz: es cruel. Porque en lugar de acompañar al que sufre, lo empujamos al borde y después lo culpamos por caer. Si este horror no basta para repensarlo todo —la guerra, la prohibición, el castigo al adicto—, entonces, ¿qué tendría que pasar para que lo hagamos? incluso tomando en cuenta que los centros de rehabilitación no fueran tal cosa, el problema deriva en el mismo prejuicio ignorante alrededor del tema.

Esto no es un hecho aislado. Es la expresión de un sistema que ha convertido a las drogas en el gran tabú del siglo XX… y en su negocio más rentable. Un sistema donde el adicto es perseguido como criminal, mientras el verdadero crimen se organiza, se arma, extorsiona y ejecuta a plena luz del día. ¿Por qué el Estado se obstina en combatir un impulso tan antiguo como el canto, el sexo o el sueño?

¿Dónde está la estrategia, si cada operativo deja más muertos que soluciones? ¿Qué lógica sostiene esta guerra, donde se prefiere enfrentar a hombres con cuernos y camionetas blindadas, que acompañar, en el peor de los casos, a una persona que sufre y consume para calmar o evitar un dolor? ¿Qué nos dice de una sociedad el que prefiera los cadáveres al conocimiento, los prejuicios al estudio, el mito al hecho?

Lo recordaba también Escohotado: las drogas son neutras; los humanos, no. El tabaco, el café, el azúcar, el alcohol… todas son drogas normalizadas. ¿Por qué unas sí y otras no? La respuesta no es médica ni moral, sino económica y política. Se trata de qué intereses controla el mercado, qué cuerpos se castigan, y qué placeres se permiten.

Legalizar no es abrir las puertas al caos, sino recuperar el control. No de manera ingenua, sino con regulación, prevención, educación y acompañamiento. Uruguay, Portugal, Canadá han probado modelos alternativos con resultados hasta cierto punto prometedores, pero aún hay mucho por hacer. Porque legalizar las drogas no es celebrar la evasión de la realidad y la degradación humana. Es devolverle al ser humano el derecho sobre su propia conciencia, y a la sociedad la posibilidad de dejar de vivir en guerra.